Contents

併合認定とは?複数の障害がある場合の評価方法

障害年金の審査では、原則として一つの傷病ごとに障害等級が決定されます。

しかし、現実には複数の傷病や障害が同時にある方も少なくありません。

そういったケースで活用されるのが「併合認定」という制度です。

併合認定とは、複数の障害を総合的に評価して、最終的な障害等級を決定する方法であり、その際に用いられるのが「併合認定表」です。

併合認定表とは?等級を総合的に判断する基準表

「併合認定表」は、複数の障害等級がある場合に、それらを組み合わせて最終的な等級を決定するための基準表です。

たとえば、以下のようなケースがあったとします:

- 視覚障害で3級

- 下肢の機能障害で3級

それぞれ単独では3級ですが、この2つが日常生活や労働に著しい支障を与えていると判断された場合、「2級」として併合認定される可能性があります。

このように、個々の障害が軽度であっても、併せて認定することで等級が上がる仕組みになっています。

併合認定が適用される具体的なケースとは?

併合認定が検討されるのは、以下のようなケースです:

-

異なる部位・機能に障害がある場合

例:視覚障害と聴覚障害、肢体不自由と内部障害など

-

同一人物が、複数の異なる原因で障害を持っている場合

例:脳卒中後遺症での肢体麻痺と、糖尿病による視力障害

-

精神障害と身体障害が併存している場合

例:うつ病による精神障害と、心疾患による身体制限

併合認定が適用されることで、本来は単独では該当しない等級でも、支給対象になる可能性が出てくるのが大きな特徴です。

併合認定のポイント:障害の重なりと生活への影響

審査において重要視されるのは、単に複数の障害があるという事実ではなく、それらが相互に重なり合い、日常生活や労働能力にどれだけ影響を与えているかです。

以下のような場合、併合認定により等級が上がる可能性があります:

- 両手足に機能障害があり、歩行や日常動作に大きな支障がある

- 視力と聴力の双方に制限があり、社会生活に著しい困難がある

- 心臓病による息切れに加えて、糖尿病による神経障害で日常動作が困難

このように、障害が互いに重なって生活をより困難にしていると判断された場合に、併合によってより高い等級が認定されるのです。

併合認定が適用されないケースもある?

注意すべきなのは、すべての複数障害が自動的に併合認定されるわけではないという点です。

以下のようなケースでは、併合認定が適用されない、または等級が上がらないこともあります。

- 複数の障害があっても、それぞれが日常生活に与える影響が軽微な場合

- 同じ部位の障害が重複しており、評価が1つにまとめられると判断された場合

- 障害があるが、いずれも等級に該当しないと判断された場合

併合認定を受けるには、診断書や申立書で、障害がどのように重なり合って生活に影響しているかを丁寧に示す必要があります。

併合認定の例:実際にはどう等級が決まる?

以下は、併合認定表に基づく例の一部です(※実際の審査は個別判断となります):

|

主な障害 |

追加の障害 |

単独の等級 |

併合後の等級(目安) |

|

3級(下肢障害) |

3級(視覚障害) |

各3級 |

2級に併合される可能性あり |

|

2級(うつ病) |

3級(糖尿病) |

2級・3級 |

2級維持または1級認定の可能性 |

|

3級(心疾患) |

等級該当外(軽度難聴) |

3級・非該当 |

併合で3級維持(等級上昇なし) |

※上記はあくまで一例であり、実際の認定結果は提出書類や症状の程度によって異なります。

社会保険労務士に相談するメリット

併合認定の判断は複雑であり、どの障害が主で、どれが補助的かの整理が必要です。また、診断書や病歴・就労状況等申立書も、個々の障害について別々に準備する必要があります。

社会保険労務士に相談すれば、

- 各障害ごとの診断書の適切な取得方法

- 書類の整合性チェックと助言

- 障害の重なりによる日常生活への影響の伝え方

- 併合によって等級が上がる可能性の判定

などの専門的なサポートを受けることができます。

まとめ:複数の障害がある方は「併合認定」を活用すべき

複数の障害を持つ場合、単独では障害年金に該当しなくても、併合認定によって支給が認められる可能性があります。

併合認定表を活用し、症状や生活への支障をしっかり伝えることで、より正確で適切な等級の認定につながります。

「自分の場合も併合認定の対象になるのか分からない」

「複数の診断書をどうまとめればいいか不安」

そんな方は、ぜひ一度、障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談ください。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

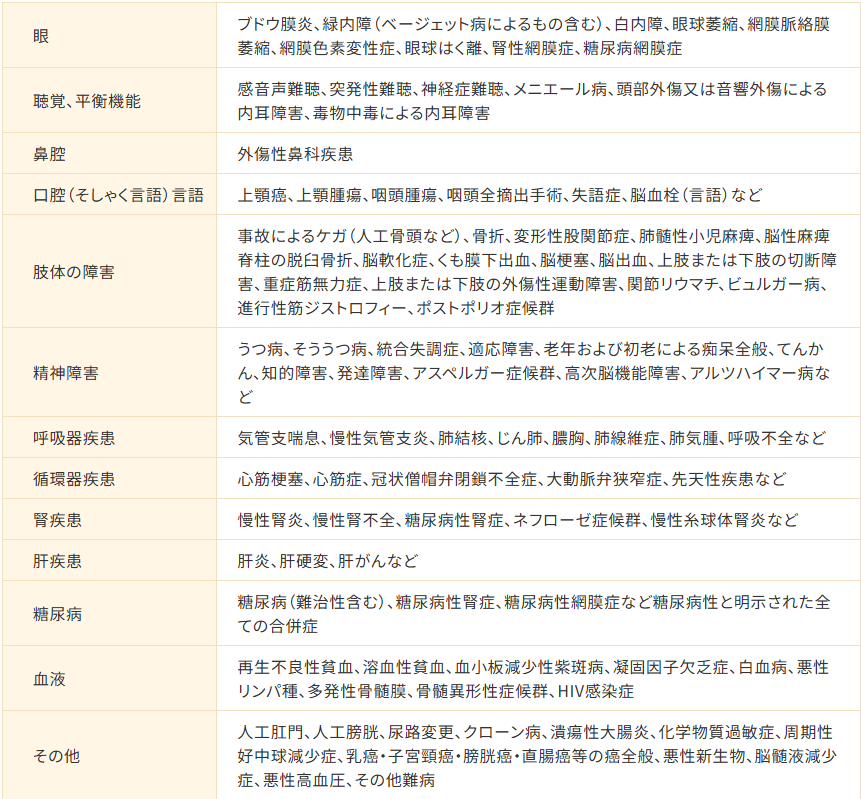

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。

自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

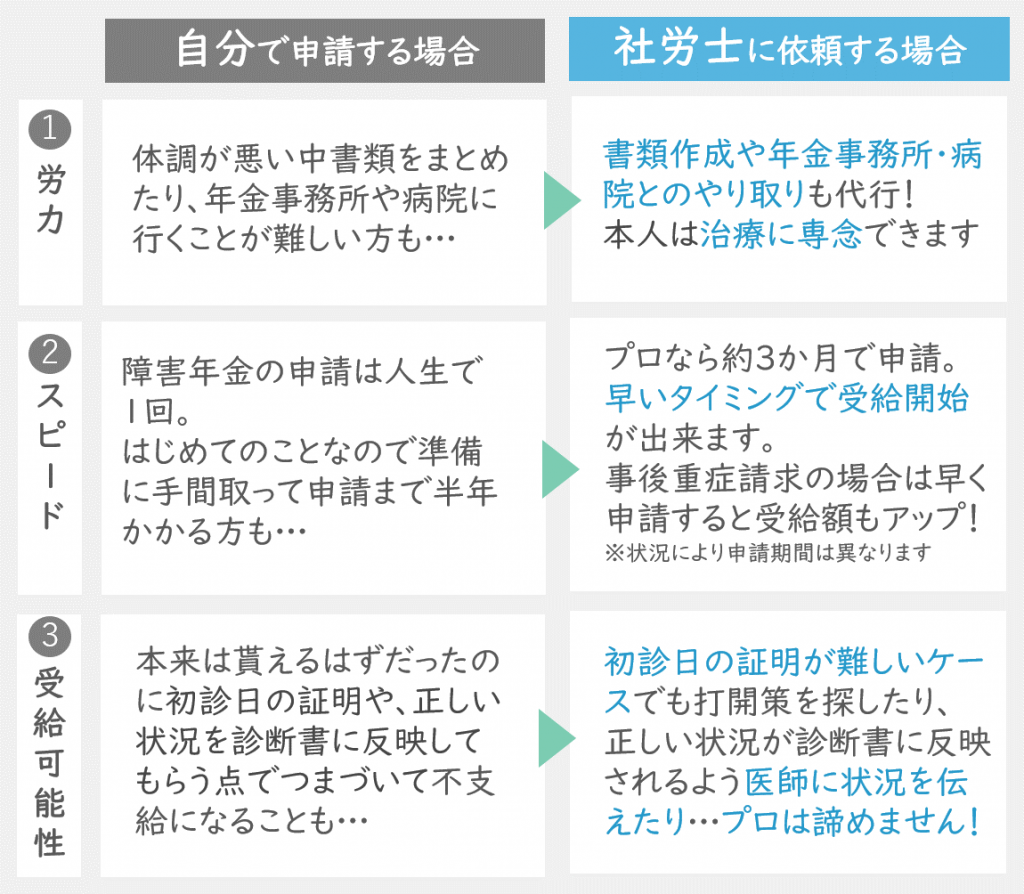

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

ご相談いただく前にチェック

下記条件に一つでも当てはまる方は、障害年金の無料相談の対象外となります。

お問合せの前にご確認をお願い致します。

|

①年齢が65歳以上の方はこちら>> ②生活保護を受給中の方はこちら>> ③以下の方は年金事務所へお問合せ下さい ・年金事務所の書類に関する質問 ・老齢年金についてご相談されたい方 ・既に受給中の方 |

投稿者プロフィール

-

当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。

当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最新の投稿

- 2025年11月28日コラム要介護4でも障害年金はもらえる?重度の介護状態と障害年金の関係

- 2025年11月26日コラム精神の障害で障害年金2級はいくらもらえる?令和7年度の受給額を解説

- 2025年11月25日コラム障害年金申請中に病院を変更しても大丈夫?注意点を詳しく解説!

- 2025年11月9日コラムパート勤務でも障害年金は受給できる?収入の目安とポイントを解説